二語文はいつから出はじめる?言語聴覚士が変化の過程や引き出し方を解説。

赤ちゃんが「わんわん、いた」「まんま、おいし」などのように単語をつなげて、二語文で話しはじめるとコミュニケーションがぐっと豊かになっていきます。一方で、二語文を話しはじめる時期には個人差があり、「うちの子はいつごろ話しはじめるんだろう?」と不安に思うパパやママも多いのではないでしょうか。

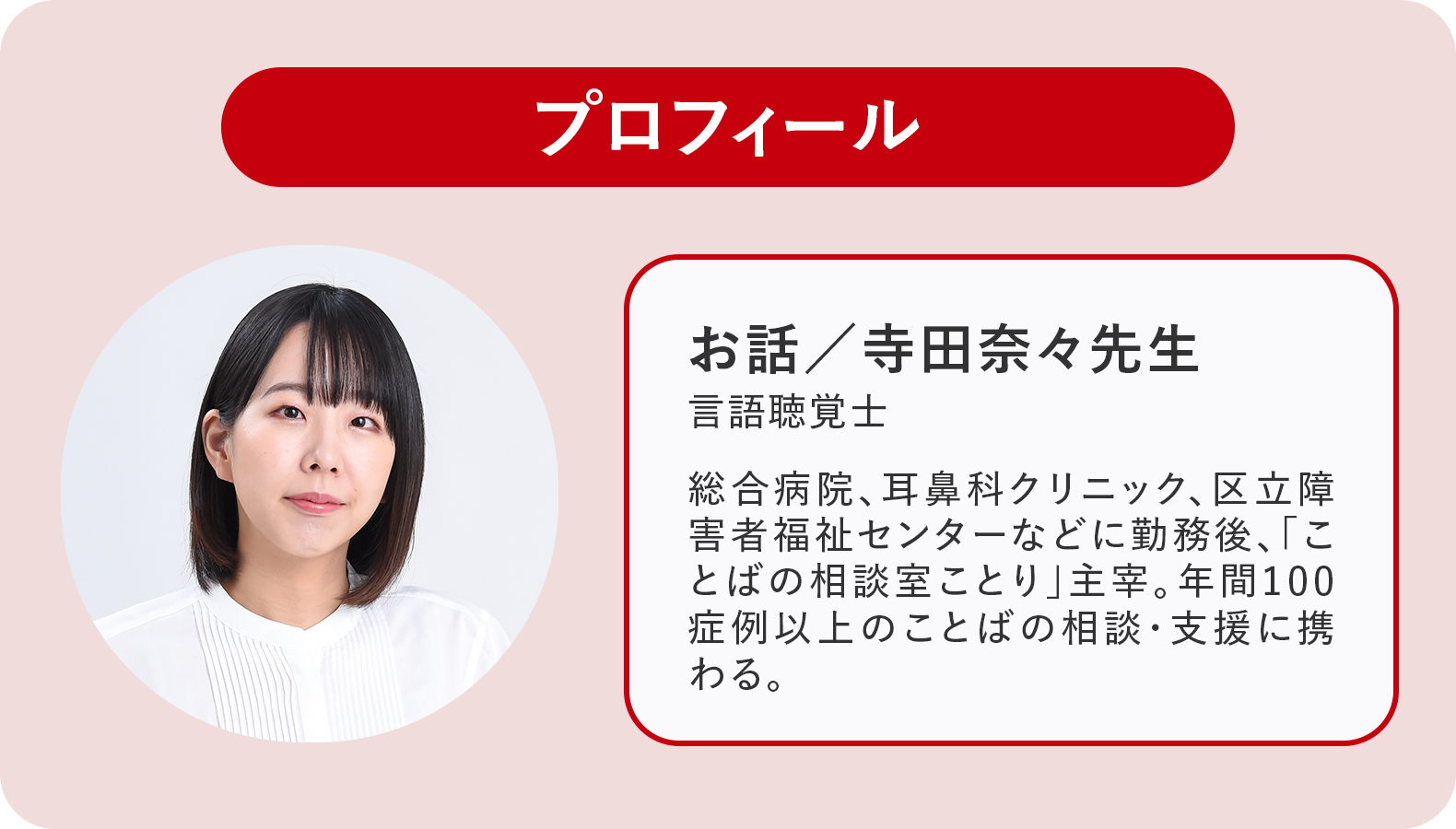

二語文への変化の過程や、二語文につながるかかわり方を、言葉の発達に詳しく、子どもの言葉に関する相談・支援を行っている言語聴覚士の寺田奈々先生に聞きました。

目次

- 赤ちゃんが二語文を話しはじめるのはいつごろから?

- 一語文から二語文への変化の過程で起こっていること。

- 二語文がなかなか出ないとき、どんな背景が考えられる?

- 二語文を引き出すコミュニケーション。

- 言葉の発達に遅れがあるかも……と心配になったら?

- 【まとめ】焦らず、日々の生活で交わす言葉を大切に。

赤ちゃんが二語文を話しはじめるのはいつごろから?

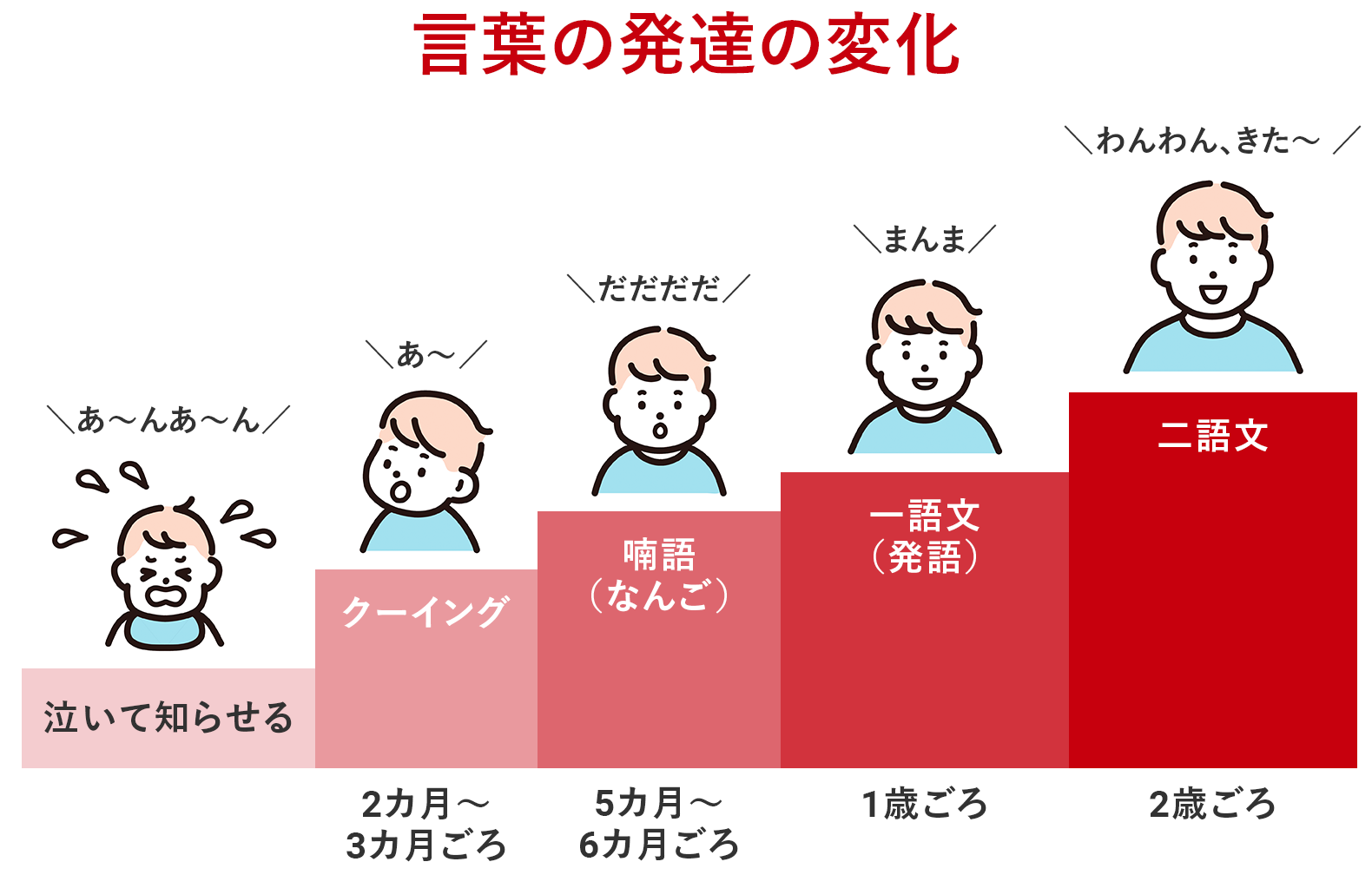

赤ちゃんが言葉を話しはじめるのは、だいたい1歳ごろからです。「ねんね」「まんま」など、一語文を話すようになります。このころの赤ちゃんは、身の回りのものや簡単な言葉の意味を理解しはじめており、指さしをしたり、大人のまねをしたりすることも増えていきます。

そして、1歳6カ月ごろになると、生活の中で耳にする言葉や、遊びの中で使う言葉など、語彙がどんどん増えていきます。そして2歳ごろになると、「わんわん、いた」のような二語文を話しはじめるようになるのです。

一語文から二語文への変化の過程で起こっていること。

お子さんが一語文から二語文へと移行していくとき、実は頭の中ではたくさんのことを伝えようとしています。例えば、「うさぎさん!」という一言にも、「うさぎさんのまねをしているのを見てほしい」「コップにうさぎの絵が描いてあるよ」など、さまざまな意味が込められている可能性があります。

この時期のお子さんは、パパやママに伝えたいことがどんどん増え、一語文にさまざまなメッセージを込めるようになります。これが、二語文の前段階です。

パパやママは、お子さんが何を伝えようとしているのか、注意深く観察し、耳を傾けてあげましょう。そして、お子さんが言いたかった言葉を代弁してあげることで、お子さんは言葉の意味を理解し、語彙を増やしていきます。これが、二語文の習得へとつながっていくのです。

二語文がなかなか出ないとき、どんな背景が考えられる?

「うちの子、単語はたくさん話すのに、なかなか二語文が出てこない……」

そんな悩みを抱いているパパやママもいるかもしれませんね。たしかに、語彙力は二語文を話すための大切な要素ですが、実は語彙の「種類」も重要なんです。

二語文は、お子さんが普段からよく使っている言葉を組み合わせてつくられます。ですから、使い慣れた言葉が豊富にあることが、二語文への第一歩となります。

さらに、「大きい」「小さい」「食べる」「寝る」など、ものごとの状態や動作を表す言葉も必要です。これらの言葉が加わることで、お子さんはより複雑な表現ができるようになり、二語文へとスムーズに移行できるのです。

ほかには、「おいしい」「あつい」「つめたい」といった感覚を表す言葉や、「こわい」「くらい」のような気持ちや状態を表す言葉も、二語文につながりやすいので、ぜひ赤ちゃんとの会話の中で使ってみてください。

お子さんが二語文を話せるように、さまざまな言葉を聞かせ、語彙の種類を増やすことを意識してみましょう。

二語文を引き出すコミュニケーション。

そして心がけてほしいのは、お子さんが話している言葉に少し補足してあげるかかわり方です。具体的に紹介します。

言いたいことを推測して言葉を補う。

自分が言いたかった言葉をパパやママが一緒に考えてくれると、とても心強いです。そして、その言葉を自分のものとして使おうとしていきます。

そのためには、日ごろから子どもといろいろな経験を共有し、その様子をよく観察することが大切です。子どもが何を感じ、何を伝えようとしているのか、アンテナを張っておきましょう。

また、「Aかな? Bかな?」と2つくらいの選択肢に絞って問いかけてあげるとお子さんが理解しやすくなります。

ものの名前+身ぶり、+オノマトペで語彙力アップ。

二語文を話すためには、必ずしも最初から完璧な二語文である必要はありません。言葉と身ぶりを組み合わせた表現も、立派な二語文への第一歩と言えるでしょう。

例えば、赤ちゃんが「バナナ」と言いながら手を差し出す仕草は、「バナナ ちょうだい」と二語で表現しているのと同じです。このように、言葉と身ぶりを組み合わせることで、お子さんは自分の気持ちをより豊かに表現できるようになります。

また、「あむあむ」「ないない」「ジャージャー」といったオノマトペも、言葉の1つとして捉えることができます。これらのオノマトペを、ものの名前と組み合わせて使うことで、自然と二語文の練習をすることができます。

例えば、「ごはん あむあむ」や「わんわん ないない」のように、簡単な言葉とオノマトペを組み合わせることで、お子さんは楽しみながら二語文を学ぶことができます。

言葉と身ぶりを組み合わせたり、オノマトペを活用したりと、さまざまな方法を試しながら、子どもの二語文習得をサポートしてあげましょう。

隠されたものを想像する力を養う遊び。

かくれんぼや宝探しゲームなど、隠れたものを想像する遊びがおすすめです。これらの遊びを通して、子どもは「見えないもの」を頭の中でイメージする力を育むことができます。この力は、言葉の発達を促すうえで非常に重要な役割を果たします。

・宝探しゲーム

お子さんのお気に入りのおもちゃや人形に、箱やタオルをかぶせて隠し、探してもらうゲーム。「どこかな?」「あった!」「みつけた!」など場面に合わせた言葉かけをして楽しみましょう。

・どっちの手に入っているか

おかしなどを片方の手に隠して「どっちの手に入ってるかな?」とグーにした両手を見せて、子どもに選ばせます。「どうかな? あるかな?」と期待を持たせ、「あった!」「あれ? なかった」など場面に合わせた言葉かけをして盛り上げましょう。

言葉の発達に遅れがあるかも……と心配になったら?

それでも二語文が出ないときは心配になりますよね。2歳前後で、言葉を理解している、他者への興味や関心がある、一緒に遊ぶ・過ごすことができるなど、言葉以外の発達面で気になることがあまりないのであれば、先ほどまでお伝えしたようなかかわりを家庭でていねいに行い、言葉が出るのを待ってみましょう。気になる場合には、お近くの発達支援センターなどで相談できる言語聴覚士を探していただくのもよいと思います。

言葉が出ない以外に、目が合いにくい、意思疎通がしづらい、かんしゃくが激しい、偏食や睡眠の悩みがある、言葉の理解が進んでいない、こちらの声かけに注目しないなどの様子があれば、2歳の段階でも専門家に意見を求めることをおすすめします。3歳の時点で二語文を話さない、単語しか話さない場合は、そのほかの状態にかかわらず、専門家へ相談してください。

かかりつけの小児科、児童精神科、発達支援センター、療育センター、地域の発達相談窓口などに相談してみてください。

【まとめ】焦らず、日々の生活で交わす言葉を大切に。

「言葉を増やさなきゃ!」「いろんな経験をさせなきゃ!」と焦る気持ちはわかりますが、実は、お子さん自身が使い慣れた言葉が豊富でないと、二語文にはなかなかつながらないんです。

絵本を読んだり、歌を歌ったり、散歩しながらまわりのものを指さして名前を教えたり……。そんな何気ない親子のふれあいの中で、お子さんの言葉は少しずつ、そして確実に育まれていくのです。

焦らず、お子さんの言葉の芽をじっくりと育んでいきましょう。

写真/PIXTA イラスト/こつじゆい

【監修者】寺田 奈々

言語聴覚士。総合病院、プライベートのクリニック、専門学校、区立障害者福祉センターなどに勤務後、「ことばの相談室ことり」を開設。年間100症例以上のことばの相談・支援に携わる。専門は、子どものことばの発達全般、吃音、発音指導、学習面のサポート、大人の発音矯正。著書に、『0~4歳 ことばをひきだす親子あそび』(小学館)などがある。

※ この記事は、ミラシル編集部が取材をもとに、制作したものです。

※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。

※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。