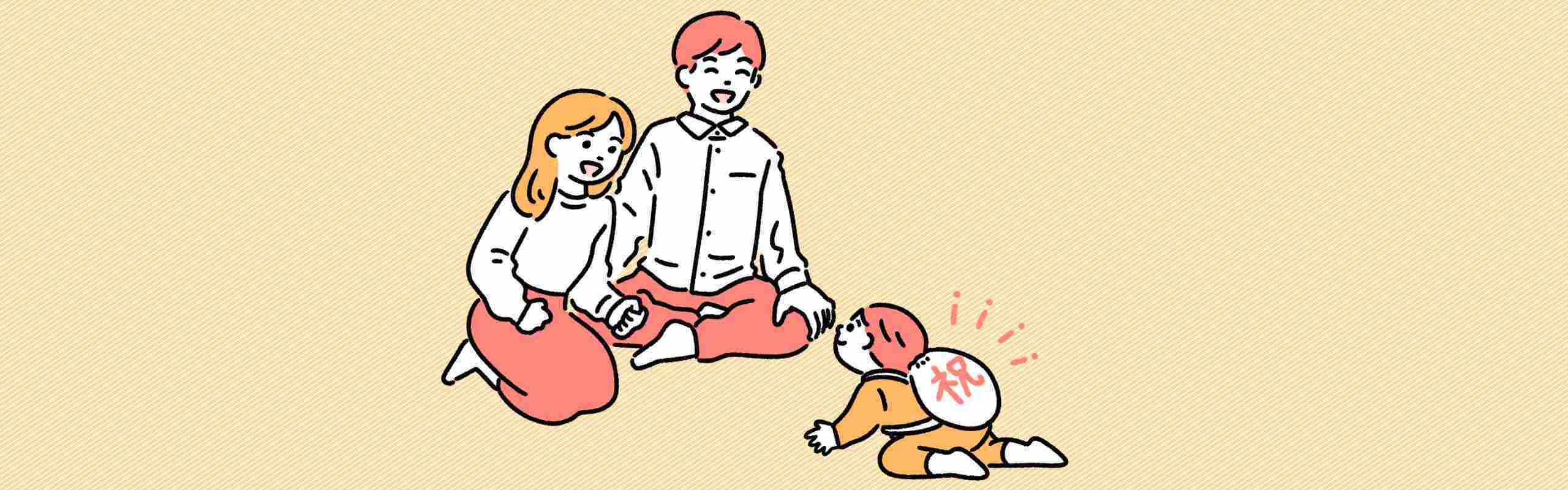

一升餅のやり方は?選び取り・記念撮影ほか、1歳の誕生日にしたいこと。

「子どもが一生(一升)食べ物に困らないように」「健康で力持ち(餅)になるように」と願いを込めて、1歳の誕生日に行われる伝統行事「一升餅」。そもそもどんな風習で、どのようにお祝いすればよいのでしょうか。和文化研究家の三浦康子さんに、一升餅に込められた意味や、準備の進め方、予算の目安などについて、お話を伺いました。

目次

一升餅ってどんな儀式?

一升餅とは、1歳の誕生日に、一升のお米で大きなお餅をつくり、赤ちゃんに背負わせて祝う風習のこと。昔から「子どもが一生(一升)食べ物に困らないように」「健康で力持ち(餅)になるように」という願いを込めて、行われてきた伝統的な風習です。

なぜ1歳の誕生日に一升餅をするの?

昔は生まれた日を1歳とし、正月が来ると年をとる「数え年」だったため、誕生日を祝うという習慣はありませんでした。しかし、現在よりも医療が未発達で栄養も十分でない時代は乳幼児の死亡率が高く、満1歳を無事に迎えられることは家族にとってとても大きな喜びだったのです。そのため、生まれて初めての誕生日だけは「初誕生」と呼んでお祝いし、一生食べ物に困らず長生きするよう願い、「一升餅」を背負わせるようになったといわれています。

なぜ「餅」を用意するの?

古来、日本では、主食のお米には神聖な力が宿っていると考えられてきました。そしてその力を凝縮させたお餅には、それだけ強い力があり、お餅を食べることでその力を取り入れられるとされてきたのです。そのため、お餅は初誕生だけでなく、お正月などさまざまな「ハレの日」に欠かせない食べ物となっています。

一升餅に必要な物は?

一升餅の儀式に欠かせない物といえば、お餅と風呂敷(またはリュック)です。

一升(お米10合分)のお餅。

一升餅に欠かせないのが一升のお米でつくったお餅です。庭が広ければ自宅で餅つきをしても楽しいですが、近年の住宅事情ではそうはいかないご家庭も多いはずです。その場合は、和菓子屋さんに注文したり、通販で販売している一升餅を購入したりするといいでしょう。

本来は大きな一升餅を用いますが、最近は切り分ける手間がかからないよう小分けされた一升餅も販売されています。また、より分けやすく、消費しやすいように、お餅ではなく、「一升米(一升分のお米)」を使うケースも増えているようです。

お餅を背負うための風呂敷やリュック。

お餅は風呂敷に包み、赤ちゃんに背負わせる方法が一般的です。最近は一升餅の儀式以外でも使える「一升餅用のリュック」も販売されています。

一升餅用に風呂敷やリュックを購入するのもよいですが、お金がかかってしまうので、ご家庭にある物を使っても構いません。風呂敷の代わりに、大きなスカーフなどを使って餅を包むのもいいでしょう。

一升餅のやり方は?

1歳の誕生日を祝う当日、お餅を準備して、祖父母などの親族を招いたら、いよいよ一升餅の儀式です。みんなで赤ちゃんの成長を喜び、楽しい時間を過ごしましょう。

お餅を風呂敷などに包み赤ちゃんに背負わせる。

もっとも代表的な一升餅の儀式の方法です。お餅を風呂敷などに包み、赤ちゃんに背負わせます。約2kgにもおよぶお餅を背負い、立つのか転ぶのか、はたまた歩き出すのか、赤ちゃんの様子を見守りましょう。

お餅を背負わせる際は、転んでケガをしないよう、畳やカーペットがあればその上で行うといいでしょう。必ず大人が近くで見守り、転んで頭を打ったりしないようにサポートします。また、風呂敷を用いる場合は、背負った際に餅の重さで赤ちゃんの首が絞まらないよう、一方の肩から斜めに背負わせる(袈裟がけにする)とよいでしょう。

一升餅は赤ちゃんが立てなくても縁起がいい。

満1歳といえば、歩きはじめるかどうかというタイミングです。中には「お餅を背負ってスタスタと歩いた!」という赤ちゃんもいますが、自分で歩けずに大泣きしたり転んだりして当然です。「転んだら縁起が悪いのでは?」と思うかもしれませんが、そうではありません。立っても転んでもいい解釈ができるので、赤ちゃんの健やかな成長を願いながら、家族で見守りましょう。

お餅を背負った赤ちゃんの行動と解釈

| 行動 | 解釈 |

| 立ち上がる | 自立心があって出世する |

| 転ぶ | 厄落としができた |

| 尻もちをつく | 家に長くいてくれる、家を継いでくれる |

地域によって異なる一升餅の祝い方。

日本各地で行われる一升餅の儀式は、ただ背負わせる以外にもさまざまな風習が存在します。ママやパパの出身地によって慣れ親しんだ物があるかもしれないので、事前にどんなことをするか家族で話し合って確認しておくといいでしょう。

わざと転ばせる。

赤ちゃんが転ぶと「古い魂が出て新しい魂が赤ちゃんの体内に宿る」、早く歩き出すと「家を離れてしまうのでよくない」などと考えられている地域もあります。東日本に多いのですが、一升餅を背負った赤ちゃんを優しく押したり、邪魔をしたりすることで、わざと転ばせるのです。

一升餅の上に赤ちゃんを立たせる。

「将来の困難を乗り越えられるように」という願いを込めて、お餅の上に赤ちゃんを立たせ、お餅を踏ませる「餅踏み」という風習が九州に多くみられます。その際、赤ちゃんに履かせるためのわらじや草履が必須となります。

一升餅と一緒に行いたいお祝いの風習。

一升餅の儀式を行うのは、赤ちゃんの1歳の誕生日。せっかくの記念日ですので、一緒に行われることの多いほかの風習もご紹介します。

お祝いの食事。

お祝いの席では、みんなで楽しく食事をするひとときが欠かせません。祖父母など、招待した親族とともに食卓を囲み、1歳の誕生日を祝いましょう。

食事のメニューに特別な決まりはありませんが、一升餅で使用したお餅は、お雑煮にしたり焼いたりして、その日中に食べましょう。とはいえ、一升ものお餅を食べきれないこともあると思います。その場合は余ったお餅を切り分けて、みんなで分けて持ち帰ってもらいましょう。

お餅以外のメニューとしては、縁起物の食材を使った煮物などがいいでしょう。食材の例としては、エビ(長寿の象徴)・タコ(当て字で「多幸」)などの海の幸のほか、ごぼう(「深く根をはり、土台が安定する」の意)・れんこん(「将来の見通しが利く」の意)・たけのこ(健やかな成長の象徴)などがあります。縁起物でなくても、家族の好物などを用意するのもおすすめです。

将来を占う「選び取り」。

赤ちゃんの前に品物を並べ、最初に手に取る物で将来の職業や才能を占う「選び取り」。一升餅と同様、1歳の誕生日に行います。赤ちゃんがハイハイして物に近づき、選び取る様子が愛くるしいと、SNSなどでも人気があります。

選び取りのやり方。

準備する品物の数は5つ~6つほど。男の子は財布・筆・電卓(そろばん)・辞書など、女の子は糸・ものさしなどを用意するのが一般的とされていますが、決まりはないので自由に品物を用意しましょう。スポーツがうまくなってほしいならサッカーなどのボールを、将来は音楽の道を歩んでほしいのなら楽器をというように、さまざまな願いを込めてアイテムを準備してみてください。

選び取りのために新品を用意する必要はなく、ご家庭にある物で構いません。ただし、小さな物やハサミなどは、赤ちゃんが間違って飲み込んだりケガをしたりしないよう気をつけましょう。最近は物自体ではなく、物が描かれた数種類のイラストカードを使うケースもありますよ。

記念撮影

1歳の誕生日に記念撮影をする方も多くいます。写真館などで思い出に残る写真を家族で撮ってもいいですし、ご家庭でのお祝いの様子を写真や動画に収めて、後日、祖父母などにプレゼントしてもいいですね。それぞれのご家庭に合った形で記念写真を残しましょう。

生後1ヶ月を祝う行事、お宮参りの準備の進め方などを知りたい場合は次の記事もご覧ください。

生後100日ごろのお祝いの風習、お食い初めのやり方を知りたい場合は次の記事もご覧ください。

一升餅にかかる予算はどのくらい?

一升餅をして1歳の誕生日をお祝いするための費用は、招待する人数やお店を利用するかなどによって当然異なります。以下はあくまで目安となりますが、予算を考えるときの参考にしてみてはいかがでしょうか。

一升餅にかかる費用一覧

| 料理(外注する場合) | 一升餅 | リュック | 写真館で 記念撮影 | |

| ホテルプラン | 仕出しなど | 3,000円~5,000円程度 | 3,000円~7,000円程度 | 3万円程度 |

| 1人1万円~ 2万円程度 | 1人3,000円~1万5,000円程度 | |||

取材内容をもとにミラシル編集部にて作成

親族にふるまう料理を自分たちで準備すれば、予算は抑えられます。しかし、そのぶん手間や時間もかかるので、仕出しやホテルプランの利用などを検討してもいいでしょう。

また、こういったお祝いごとは、こだわりすぎると際限なくお金がかかってしまいます。赤ちゃんの衣装は特別な物である必要はないですし、先述したように選び取りの道具は別途購入しなくても大丈夫。お金をかけるところと抑えるところを、工夫しながら予算を配分してみてくださいね。

イベントに備えて資金面も準備しておこう。

赤ちゃんが初めて迎える1歳の誕生日。人生の中でも記念すべきすばらしい1日は、家族みんなでお祝いしてあげたいものです。一升餅以外にも、子どもが成人するまでには七五三・入学式・卒業式・成人式など、お祝いごとや行事がたくさんあります。どれも忘れられない家族の大切な思い出となるぶん、それなりに費用もかかるので、早めに資金面の準備をしておくといいでしょう。

写真/PIXTA イラスト/オオカミタホ

三浦 康子

和文化研究家。テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・ウェブ・講演などで活躍中。さまざまな文化プロジェクトに携わり、子育て世代に「行事育」を提唱している。『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)、『赤ちゃん・子どものお祝いごとがわかる本』(朝日新聞出版)など著書・監修書多数。

※ この記事は、ミラシル編集部が取材をもとに、制作したものです。

※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。

※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。