焼酎と日本酒の違いは?医師が教える、体への影響とおすすめの飲み方。

日本を代表するお酒である、焼酎と日本酒。和食店からファミリーレストランまで幅広く置かれている身近な存在でありながら、その違いについてはっきり答えられる人は意外と少ないかもしれません。一見すると同じような瓶で売られ、色味も透明なものが多く、買うときにも紛らわしいこの2つのお酒、いったい何が違うのでしょう。

今回は、自身もお酒好きでソムリエの資格も持つ内科医・秋津壽男さんに、焼酎と日本酒についての基本的な知識と、医学的な視点から最適な飲み方を解説してもらいました。

目次

焼酎と日本酒の違いは、ここを押さえればOK!

日本酒と焼酎の違いをわかりやすく比較するため、まずは基本的な情報をまとめました。

| 日本酒 | 焼酎 | |

| 原材料 | 米 | 芋類、穀物類など |

| 製造法 | 醸造酒 米を酵母によって発酵させてできる | 蒸留酒 醸造酒を蒸留させてできる |

| アルコール度数 | 15%程度 | 25%程度 |

| おすすめの飲み方 | 常温、または冷やすか温める | 水や炭酸、果汁などで割って飲む |

| カロリー(100mlあたり) | 約100kcal | 約140kcal(乙類の場合) ※ 乙類焼酎1:水1(合計100ml)では約80kcal |

参考:厚生労働省「習慣を変える、未来に備える あなたが決める、お酒のたしなみ方」(2024年)

日本酒は米、焼酎は多種多様な原材料からつくられる。

原材料として、日本酒は米からつくられたものに限定されますが、焼酎はさつま芋・麦・米・黒糖・そばの実・栗など、実にバラエティ豊かです。

その特性は味にもしっかり反映されます。日本酒は基本的にどれも米特有の甘みとまろやかさ、芳醇な香りを備えていますが、焼酎は原材料により左右されます。たとえば芋焼酎は濃厚な味わいで香りが強く、麦焼酎はさっぱりして軽やかなものが多い、といった具合です。

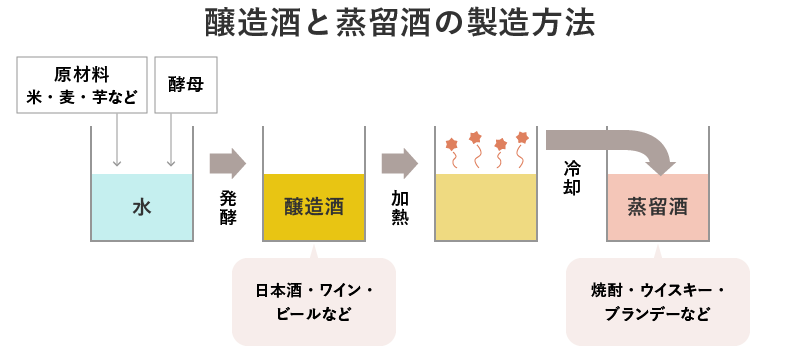

日本酒は「醸造酒」、焼酎は「蒸留酒」。

もっとも大きな違いが製造方法で、日本酒はワインやビールなどと同じ「醸造酒」に、焼酎はウイスキーやブランデーなどと同じ「蒸留酒」に分類されます。この違いがそのままお酒の特性の差となっています。

図に示すと以下のようなイメージです。

「醸造酒」である日本酒の製造方法としては、蒸した米に麹菌を加え、酵母が糖をアルコールへと変える発酵の過程を経て、お酒となります。なお酵母によるアルコール発酵で得られるアルコールの度数には限界があり、およそ20%といわれます。そこから加水調整などを行い、アルコール度数が15%程度の日本酒ができるのです。

一方、「蒸留酒」である焼酎も、最初は日本酒と同じような発酵の工程を経ますが、そこに「蒸留」という工程が加わります。

たとえば原材料が米の米焼酎は、日本酒を蒸留してつくられるものです。蒸留とは、発酵した液を加熱してその蒸気を集め、それを冷却して液体化し、濃縮したアルコールをつくる方法です。この工程によってアルコール度数が高まり、素材の香りや風味がより凝縮されていきます。度数としては、20%~25%の焼酎がよく流通していますが、酒税法で定められた上限の45%近いものもあります。

日本酒はそのまま、焼酎は割って飲む。

飲み方に関しては好みがいろいろと分かれるところですが、一般的に醸造酒はそのまま飲み、蒸留酒は飲みやすい度数になるまで割って飲むことが多いです。入門編としては、日本酒は、水や氷なども入れずに酒そのものを味わい、焼酎なら水割りやお湯割りをしたり、果汁を加えてカクテル風にしたりと、好みの割り方で楽しむのがおすすめです。

カロリーは、そこまで大きくは変わらない。

お酒のカロリーを単純に比較すると、同じ量を飲むのであれば焼酎のほうが高カロリーといえます。ただ、焼酎は割って飲む人のほうが多いでしょうから、水と1対1で割るとするなら、日本酒のほうがカロリーは高くなります。

では、いったいどちらのほうが太りやすいのか……。

仮に日本酒を1リットル飲んだり、焼酎の4合瓶(720ml)を1人で空けたりするような飲み方ならカロリーもそれなりでしょうが、そこまで飲まないなら、太りやすさに大きな差はありません。

それよりも、むしろ一緒に楽しんでいる食事のカロリーのほうが、太る原因になりやすいです。アルコールには、消化酵素の分泌を増やし食欲を増進させる効果があります。また、アルコール分解の過程では脂肪の分解が抑制され、食事に含まれる脂肪分の代謝が遅くなります。結果として太りやすくなるので、気をつけたいところです。

焼酎と日本酒のウソ・ホント。

焼酎と日本酒についてインターネットで検索すれば、「焼酎は悪酔いしにくい」「日本酒は美容にいい」などさまざまな情報が出てくると思います。ここで医師の立場から、そういった通説がはたして正しいのか確認していきましょう。

日本酒は焼酎よりも二日酔いになりやすい?

焼酎よりも日本酒のほうが二日酔いになりやすいという話は、お酒好きなら一度は耳にするものです。しかし医学的には、「摂取するアルコールの総量によって二日酔いになるかどうかが決まる」といえるので、お酒の種類は関係ありません。

なぜ日本酒に二日酔いのイメージがついたのかというと、おそらく戦後に出回っていた安い日本酒のせいでしょう。昭和20年代~30年代は、食べるお米すら十分とはいえない時代で、日本酒に使えるお米は限られていました。そこで人工的にアルコールやブドウ糖、アミノ酸などを加えた模造品が安価で出回っていたのですが、その不純成分がひどい二日酔いを引き起こすことがよくあったと考えられます。

現代においては、日本酒のクオリティはかなり高く、悪酔いするような不純な成分はまず入っておらず、適量なら二日酔いにはなりませんので安心してください。

焼酎はダイエットに向いている?

「焼酎は糖質が入っていないからダイエットに向いている」という人もいますが、先ほど比較した通り、医学的にお酒自体のカロリーはそう大きくは変わらず、焼酎がダイエット向きとはいい切れません。

糖質については、たしかに日本酒には含まれていますが、その量は1合(180ml)で6.5gほど。ご飯1杯分(約150g)の糖質が55gですから、日本酒よりも食事から摂る糖質のほうがあきらかにダイエットに影響を与えます。焼酎も日本酒も、お酒自体にはそこまで神経質にならなくてもいいと思います。

日本酒は美容にいい?

日本酒には美容効果があるともいわれます。日本酒の中に含まれるコウジ酸やフェルラ酸、アミノ酸といった成分により美肌効果や美白効果が期待できるというものです。最近はそういった成分を使用した美容液やシートマスクなども人気がありますよね。

このように皮膚に塗ることによる効果は認められていますが、日本酒を飲み、消化器から吸収する過程ではどれほどそうした効果が得られるのか、明確なエビデンスは今のところありません。

体に優しい飲み方のコツ。

健康を害さないためにも、「お酒は酔うために飲むのではない」ということは、ぜひお伝えしたいです。「とりあえず」で急いで飲むのではなく、味を楽しみながら飲んでほしいですね。

お猪口やグラスでゆっくりと楽しむと、満足感も◎

まず日本酒は、お猪口で飲むことをおすすめします。お猪口に「注いで、飲む」を繰り返し、お酒の味わいだけでなく、その一連の流れも楽しみながら飲むことで、たくさん飲まなくとも満足感を得やすいでしょう。焼酎も同様で、大きなジョッキで飲むよりも、こだわりのグラスなどでこまめに飲むといいですよ。

また、飲み会などではまわりのペースに流されないよう、なるべく自分のペースを守りながら飲むようにしてください。

ちなみに、焼酎などの度数が強いお酒をストレートで飲むと、アルコールが舌や喉の粘膜を刺激し、咽頭がん・喉頭がん・食道がんなどのリスクが上がります。できるだけ、自分で焼酎の量を調整して割って飲めるといいでしょう。

温度や割り方に気をつけて、酔いすぎ防止。

日本酒の場合は熱燗、焼酎の場合はお湯割りだと、消化器の血行がよくなることで吸収が早まり、酔いやすくなる可能性があります。

また、日本酒は冷やすと飲みやすくなるため、気づけば酒量が増えてしまっていることも。風味をよく感じるためにも、常温やぬる燗がおすすめです。

焼酎の炭酸割りも、胃の粘膜からの吸収率が高くなり、普段よりやや酔いやすくなるかもしれません。酔いすぎたくないときは、こういったことにも注意しましょう。

【まとめ】違いがわかると楽しい!適量を守って自分に合ったお酒を選ぼう。

焼酎と日本酒の違いについてさまざまな角度から解説してきましたが、1ついえるのは、節度を守って楽しめば、両方とも深い魅力を持ったお酒であるということ。まずは自分の好みに合ったほうを選び、いくつかの種類を飲んでみるといいと思います。

さらに健康を意識するなら、お酒の総量をコントロールするのはもちろん、おつまみにも注意を払い、食べすぎないようにするのもポイントです。「腹八分目に医者いらず」ということわざもあります。合わせる食事もまた適量に抑え、健康に末永くお酒を楽しみましょう。

写真/PIXTA イラスト/オオカミタホ

【監修者】秋津 壽男

大阪大学工学部醱酵工学科にて酒造りの基礎を学び卒業。その後、和歌山県立医科大学医学部に入学。同大学を卒業後、循環器内科に入局。心臓カテーテル、ドップラー心エコーなどを学ぶ。東京労災病院などを経て、1998年秋津医院を開業。『長生きするのはどっち?』『がんにならないのはどっち?』シリーズ(あさ出版)など著書多数。

※ この記事は、ミラシル編集部が取材をもとに、制作したものです。

※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。

※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。