お酒で太らないために!飲み方やカロリーの抑え方を管理栄養士が解説。

「1日の終わりに飲むお酒はがんばった自分へのご褒美」「おいしい食事にはやっぱりお酒が欠かせない」など、お酒を日常的に楽しんでいる方は多いようです。ただ、どうしても気になるのは、お酒はやっぱり太るのではないかということ。そこで、メタボリック症候群の予防などをテーマに活動している、管理栄養士の平澤芳恵さんにお話を伺いました。お酒で太る理由や、太らない飲み方のコツなど、必見です!

目次

お酒を飲むと太る理由。

「お酒=太る」というイメージがあるかと思いますが、これまで接してきた相談者さんたちを見ていると、実は「過剰にお酒だけを飲む方は逆に痩せている」という傾向がありました。お酒を飲むと太るのは、決して、お酒だけが理由ではありません。おつまみの種類と量、飲んでいる時間帯や頻度の多さなど、さまざまな要素が絡み合って太る原因になるのです。

お酒を飲むと、つい食べすぎてしまう。

アルコールには食欲増進効果があります。体に入ったアルコールは肝臓で代謝(分解)されます。そこでは糖やビタミン、ミネラルなど大量の栄養が消費されます。アルコールを分解するのに栄養が使われるため、体が「もっと食べたい」と求め、食がすすむというわけです。

長い時間&夜遅くまで飲んで食べてしまう。

お酒を飲みながらの食事は、通常の食事よりゆっくり時間をかけることが多いかと思います。単純に時間が長いぶん食べる量が増えるということはあるでしょう。また、夜遅くまで飲んで食べていれば、摂ったエネルギーやカロリーを消費しないまま寝ることになり、使われなかったぶんは中性脂肪として蓄積されます。

低血糖状態で、糖質を摂りたくなる。

すでにお話ししたように、飲んだアルコールはすぐに分解され、そこでは糖を中心とした栄養が使われます。そのため、飲み終わったあと、ちょっとした低血糖状態になっていることがあります。「ちょっと小腹がすいた」「シメのラーメンが食べたい!」と思うのは、不足した糖を補おうと体が求めているのです。

太りにくいお酒とは?

「お酒が好きだけど太りたくない!」という方にとって、「どのお酒を選べば太りにくいのか?」というのは気になるところでしょう。

基本的にアルコール度数が高いほどカロリーが高くなりますので、アルコール自体のカロリーでいえば、度数の低いお酒が「太りにくいお酒」です。そのため、アルコール度数5%前後のビールや発泡酒が選択肢となります。一方で、糖質の観点から考えると、ビールよりもワインや焼酎やウイスキーなどの蒸留酒のほうが少なくなります。

ただ、いずれにせよ、問題となるのは量です。ハイボールは糖質ゼロですし、炭酸水で割るためアルコール度数を下げられカロリーを抑えることができるでしょう。けれど、1杯~2杯では我慢できず、たくさん飲むこともありますよね? 多く飲めば飲んだだけ摂取カロリーは増えます。

もしお酒自体のカロリーや糖質を気にするのであれば、「どのくらい飲むか」もあわせて考える必要があります。残念ながら一概に、「このお酒を飲めば太りにくい」とはいえないのです。

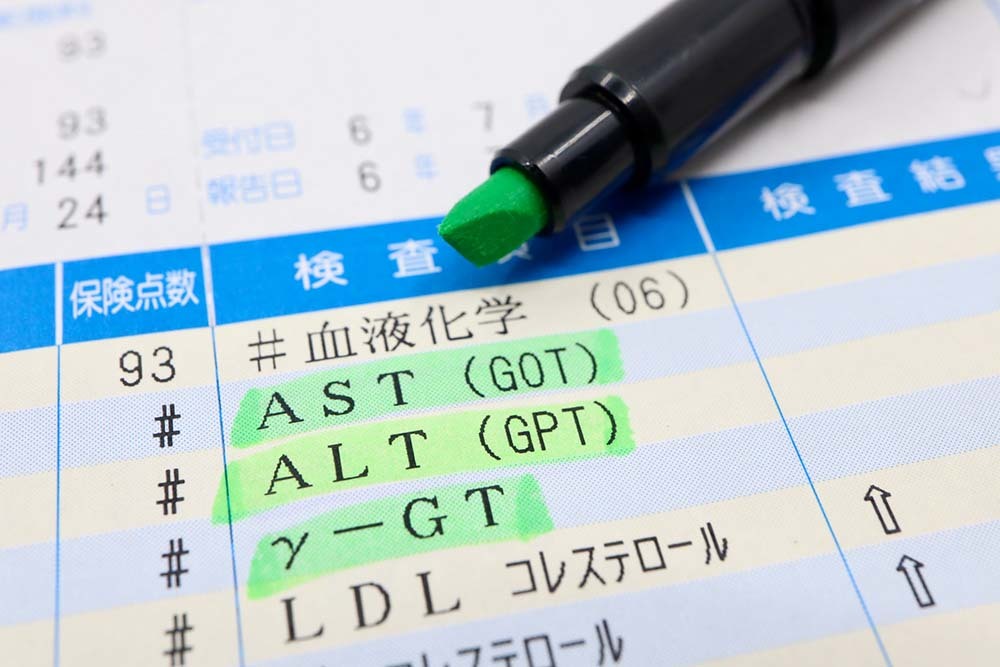

| アルコール度数 | エネルギー | 糖質 | |

| ビール/淡色 | 5% | 39kcal | 3.1g |

| 発泡酒 | 5% | 44kcal | 3.6g |

| 赤ワイン | 12% | 68kcal | 1.5g |

| 日本酒 (清酒・普通酒) | 15% | 107kcal | 4.9g |

| 焼酎(甲類) | 35% | 203kcal | 0g |

| ウイスキー | 43% | 234kcal | 0g |

※ エネルギー、糖質は100g当たり

参考:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

参考:厚生労働省「アルコール」

太りにくいお酒の飲み方。

お酒で太るかどうかを左右する要因の1つは、やはり「量」です。太らないようにと飲む量をセーブするのは大切なことですが、我慢ばかりではつまらないですし、続きません。

そこで、自然と飲む量を抑えられる方法として、おすすめしたいのが、「お酒とソフトドリンクとのちゃんぽん」です。お酒を1杯飲んで、次に飲むのはウーロン茶などのカロリーゼロのソフトドリンク、その次はお酒に戻る……と交互に飲みます。

おつまみも低カロリーのものばかりではつまらないようなら、高カロリーのつまみと低カロリーのつまみを交互に食べるといいでしょう。からあげを食べたらスティック野菜を食べ、やきとりを食べたら冷奴を食べるといったふうにワンクッション入れるのです。おなかは満たされつつ、全体の摂取カロリーを抑えることができます。

お酒を飲むための「極度な食事制限」はNG。

「お酒でカロリー多めに摂っちゃうから、飲むときは食事を抜くかガッツリ減らすかして、帳尻を合わせればいいや」という方もいるようですが、これはおすすめできません。

アルコールのカロリーは「エンプティカロリー」と呼ばれていて、体に必要な栄養素としてたくわえることができず、ほとんど体を動かすエネルギーにはなりません。つまり、食事の代わりにはならないんです。

また、先ほど言及したように、アルコールの消費過程で糖・ビタミン・ミネラルも使われてしまいます。そして、お酒はおなかがゆるくなる原因でもあり、下痢で栄養素の吸収が阻害されてしまうことも。これらが合わさって、栄養状態が悪くなってしまう危険性があります。お酒を飲むときにも、ぜひバランスよく食べるようにしましょう。

ダイエット中のお酒の楽しみ方。

お酒で太る要因は、お酒自体ではなく、飲みすぎとおつまみの食べすぎにあります。結局のところ「量」の問題ですから、その点を注意すれば、ダイエット中でもお酒を楽しむことはできます。

おつまみ選びのコツ。

「お酒を飲むと味が濃いものが食べたくなる」という方が多いかと思いますが、味が濃いものを食べるとお酒の量はすすみがちです。飲み会の席などでは塩気が強いもの、揚げものなどを選びがちですが、豆腐や枝豆、野菜スティックなどヘルシーなものも選びましょう。お肉などのガッツリ系を食べてはいけないというわけではありません。全体として“そればかり”にならないようにすることが重要です。

飲み放題&コース料理をやめる。

会社の飲み会だとお店やメニューなどの選択権はあまりないかもしれませんが、できれば、飲み放題にしないというのも1つの手です。飲み放題でありがちな、「もとをとらなきゃ!」といった気持ちは飲みすぎのもと。また、料理もコース料理をやめると、ヘルシーなメニューを自由に選べるようになり、「残したらもったいない」と食べすぎることもなくなります。

お酒による健康リスク。

飲みすぎ・食べすぎがなければ、お酒を飲んでも太ることはあまりありません。ただ、管理栄養士としては、お酒を飲む際の注意事項も知っておいていただきたいです。

休肝日をもうけよう。

1週間に1日でも2日でもいいので、ぜひ、休肝日はもうけていただきたいと思います。

その目的の1つは、飲んだお酒を代謝するためにがんばっている肝臓や胃腸を休めるため。

もう1つの目的は、良質な睡眠をとるためです。お酒は寝つきをよくしますが、途中、覚醒させてしまう作用や利尿作用もあります。トイレに何度も行けば、睡眠の質の低下につながります。また、お酒を飲んで寝ると大きないびきをかく方も少なくありません。アルコールは睡眠時無呼吸症候群のリスクになるといわれています。

休肝日の注意点。

「週に1回の休肝日、晩酌のお酒を飲むのをやめて、その代わりにリンゴジュースを飲んでいます」とおっしゃる方がいたのですが、お酒の量が減り、高カロリーなおつまみの摂取量が減ったとしても、その代わりに、ジュースをたくさん飲むようでは摂取カロリーが増えてしまいます。休肝日に飲むものは、カロリーや糖質の低いものを選びましょう。

「あと1杯」はどうやってコントロールする?

お酒を飲んでいると気分も高揚して、「あともう1杯!」となりがちです。お酒が好きな方にとって、それをやめるのはとても難しいのですが、習慣や惰性で飲んでいるのであれば、少しの工夫でコントロールできるかもしれません。

お茶を1杯、飲んでみる。

たとえば、「あと1杯飲みたいなぁ」と思ったとき、まずはお茶を1杯飲んでみてください。そのあと「それでも、やっぱり飲みたい!」と思うのであれば飲んでもいいと思います。ですが、意外とワンクッションおいたことで「もういいかな」と思えたりもします。また、「あと1杯」を「あと半分」「あと3分の1」に減らすというのも1つの手でしょう。

1人で飲まない。

結局のところ、「あと1杯」を我慢するのは意思の力です。自分では無理……という方は、人に頼ってしまいましょう。誰かと一緒に飲んで、「今日は3杯までと決めたから、それ以上飲みそうになったら止めて!」と頼んで、ストッパーになってもらうのです。

健康のことも考えながらお酒を楽しもう。

栄養相談にのっている方から、「お酒を飲むことで、その日の疲れをリセットしているんです」という声を聞いたことがあります。がんばった1日を終えて、仕事モードから切り替えるため、リラックスタイムの大切な一要素としてお酒を楽しむ。それは、栄養や体の健康とはまた別の、お酒の大切な役割だと思います。

ただそれでも、飲みすぎてしまったときの健康へのマイナス面は少なくありません。長くおいしくお酒を楽しむためにも、飲み方と飲む量を意識していただければと思います。

写真/Getty Images、PIXTA イラスト/こつじゆい

【監修者】平澤 芳恵

東京労災病院 治療就労両立支援センター管理栄養士・両立支援コーディネーター。メタボリック症候群予防、働く女性の食生活などをテーマに、企業などで栄養相談や講演を実施。深夜勤務者のための食事選びの研究にも携わっている。新聞や雑誌、病院ホームページなどでさまざまな執筆活動も行う。著書に『カラダにやさしいコンビニごはん100』(小学館)。

※ この記事は、ミラシル編集部が取材をもとに、制作したものです。

※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。

※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。