無理なく体力をつけるには?簡単な運動と生活習慣で疲れない体に。

「まだ若いから大丈夫」「筋肉があるから問題ない」と思っていても、何もしなければ体力は20代をピークに低下していきます。

また20代~30代は、人生の基盤をつくる大切な時期でもあります。将来を見すえて、若いうちから効果的な体力維持を心がけることが大切です。年齢を重ねても元気な毎日を過ごせるよう、今日からできる体力を維持するための方法を、理学療法士でアスレティックトレーナーの伊藤彰浩さんに教えていただきました。

目次

- 体力とは?

- 体力が落ちるのはなぜ?

- あなたは大丈夫?体力低下をチェック。

- 下半身の運動能力テスト。

- 体力を維持するために、今日からできること。

- 体力をつけるための生活習慣。

- 【まとめ】若いうちから体力維持を意識し、何歳になっても元気に動ける体をつくる。

体力とは?

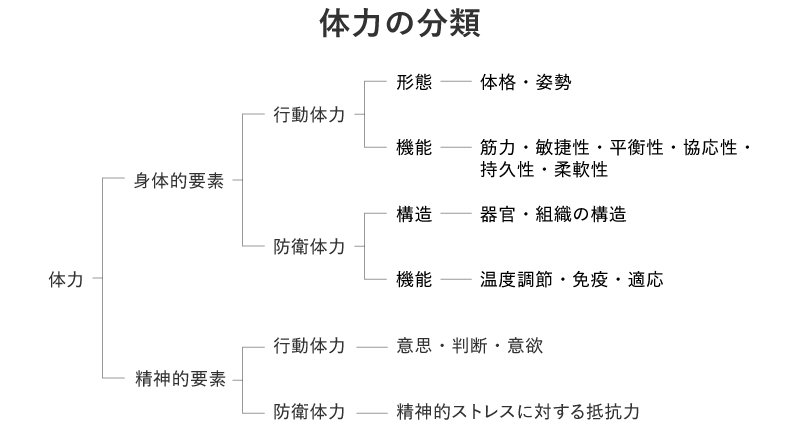

体力とは、健康や生命を維持する力です。体力というと体格や筋力、持久力などが注目されますが、実は身体的な要素と精神的な要素から構成され、それぞれ「行動体力」と「防衛体力」から成り立っています。

身体的要素の行動体力は行動する力で、体格や運動機能を指します。防衛体力は体を外部から守る力です。器官・組織の構造のほかに、体温調節や免疫などがあります。

一方、精神的要素の行動体力は意思や判断、やる気で、防衛体力は精神的ストレスへの抵抗力です。

出典:猪飼道夫『日本人の体力‐心とからだのトレーニング』(日経新書、1967)

体力は、これらの要素のそれぞれが充実することから生じます。たとえば、筋骨隆々の人でも、身体的要素の防衛体力が低ければ免疫力が下がり、病気をしやすくなるでしょう。また精神的要素の行動体力は、運動に対するやる気や意欲を左右します。

体力が落ちるのはなぜ?

体力低下の原因には、どのようなものがあるのでしょうか。いくつか考えられますが、その主なものを見てみましょう。なお、この記事では主に体力の身体的要素について解説します。

加齢

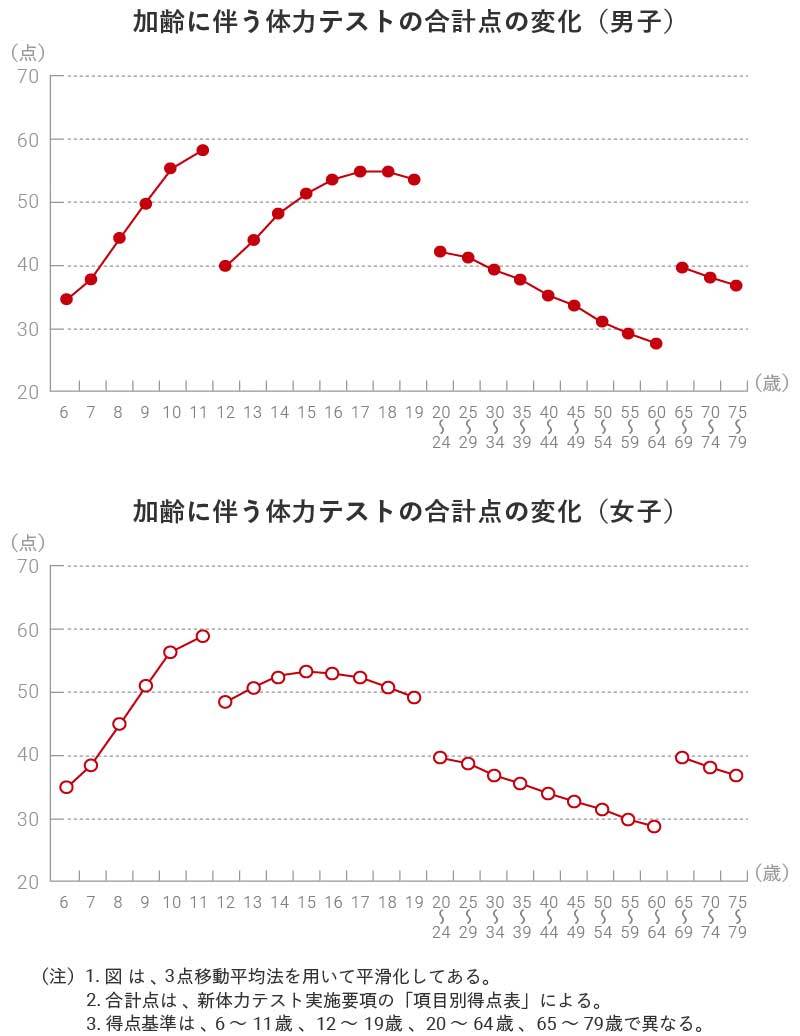

多くの人は、20代をピークに運動能力が低下していきます。スポーツ庁の体力に関する調査結果でも、年齢とともに体力テストのスコアが緩やかに下降しているのがわかります。また、運動能力は下半身から衰えていく傾向があります。なお、筋力や柔軟性などの運動機能に加え、骨密度の低下も体力に影響を与えます。

参考:スポーツ庁「令和3年度 体力・運動能力調査報告書」をミラシル編集部にて一部加工

呼吸機能の低下。

加齢により呼吸機能も低下します。呼吸は、呼吸筋という筋肉の働きとかかわっています。体をつくる細胞に酸素を届ける呼吸は、体力と大きな関係があります。

運動不足によって呼吸筋がうまく使えなくても、呼吸機能が低下します。気づかないうちにどんどん呼吸が下手になり、ちょっと動くとすぐ息切れするようになります。また、呼吸がうまくいかず脳に十分な酸素が行き届かなくなると脳が疲労し、思考力が低下したり、ストレス耐性が低くなったりします。

下のチェックリストで1つでも当てはまる項目があったら注意が必要です。

呼吸機能のチェックリスト

□ 疲れがたまりやすいと感じる

□ 呼吸が苦しいと感じることがある、すぐに呼吸が乱れる

□ 口が開いていることが多く、口呼吸をしている

運動不足

運動不足は、体力低下の大きな原因です。体を動かさないと筋力や持久力、柔軟性は低下していきます。これといった運動をしないと、20代後半から筋肉は年間0.5%~1%の割合で減り続けるといわれています。

ストレス

20代から30代の働き盛りの年代は歳を重ねるにつれて、重要な仕事を任されたり、責任ある立場を任されたりすることが増えてきます。仕事の責任が大きくなると、そのぶんストレスも大きくなり、精神的な疲労も蓄積しやすくなります。精神的ストレスは、体力の維持に大きな影響を与えます。

あなたは大丈夫?体力低下をチェック。

「もしかしたら自分も体力が低下しているのでは……」と感じたら、次の3項目をチェックしてみましょう。

歩き方の変化。

下半身の筋力が低下すると、歩くのが遅くなったり、歩幅が狭くなったりします。長い距離を歩くのもおっくうになり、タクシーなどの利用が増えてしまうこともあるかもしれません。

階段をのぼるときの息切れ。

駅や職場で階段をのぼる際、以前より息切れを感じるなら、体力維持に必要な筋力や持久力が低下しているかもしれません。

前屈で床に手がつくか。

立った状態から前屈し、床に手がつくかどうかチェックしてみましょう。もし難しい場合、体の柔軟性が低下しています。

下半身の運動能力テスト。

運動能力は下半身から衰えていく傾向があります。ここでは、下半身の運動能力をチェックする方法を紹介します。上で紹介した3項目と合わせて体力を確認してみてください。

閉眼片足立ちテスト

目を閉じて片足で立っていられる時間を計ります。脚の筋力やバランス機能を調べます。20代であれば、約33秒~40秒、30代であれば約25秒~32秒が平均的な記録です。

立ち上がりテスト

椅子(台)に座った状態から片足で立ち上がります。椅子の高さで下半身の運動能力を調べます。年代・性別で立ち上がれる台の高さの目安が変わりますが、下の表を基準にチェックしてみましょう。

立ち上がりテストの基準値

| 男性 | 女性 | |

| 20代 | 片足20cm | 片足30cm |

| 30代 | 片足30cm | 片足40cm |

※ 年代・性別での立ち上がれる台の高さの目安(各年代の50%の人が実施可能であった高さを示しています)

取材内容をもとにミラシル編集部にて作成

思ったよりもいい結果がでなかった人や平均を下回った人は、これから紹介する対処法を実践してみるといいでしょう。

体力を維持するために、今日からできること。

何もしなければ低下していく体力を維持するためには、日々の生活を見直すことが大切です。意識したいポイントをご紹介します。

運動を習慣にするカギは「楽しさ」。

体力維持のための運動は、習慣にできるかどうかが重要です。運動をはじめるなら「楽しい」「快適」「終わって爽快」の3つを意識して選びましょう。いくら効果を期待できても、「きつい」「苦しい」「ハードルが高い」では続きません。自分に合った「これならできる」「これなら続けられそう」という運動を見つけるようにしましょう。

簡単にはじめられるのはウォーキング。

誰でも簡単に、準備がなくともはじめられるのはウォーキングです。電車移動のときには一駅手前で降りて歩数を増やしたり、エレベーターを使わず階段を上り下りしたりするだけでも、いい運動になります。効果を高めるなら、やや息切れするくらいの速さを意識して歩くのがおすすめです。

ウォーキングの途中で少し走ってみるのもいいですが、ゼエゼエハアハアと息が上がるまでがんばって走らないでください。最初は「毎日の運動量を増やす」という意識をもつことからはじめてみましょう。無理をせず徐々に運動の負荷を上げていくことが大切です。

呼吸機能を改善。

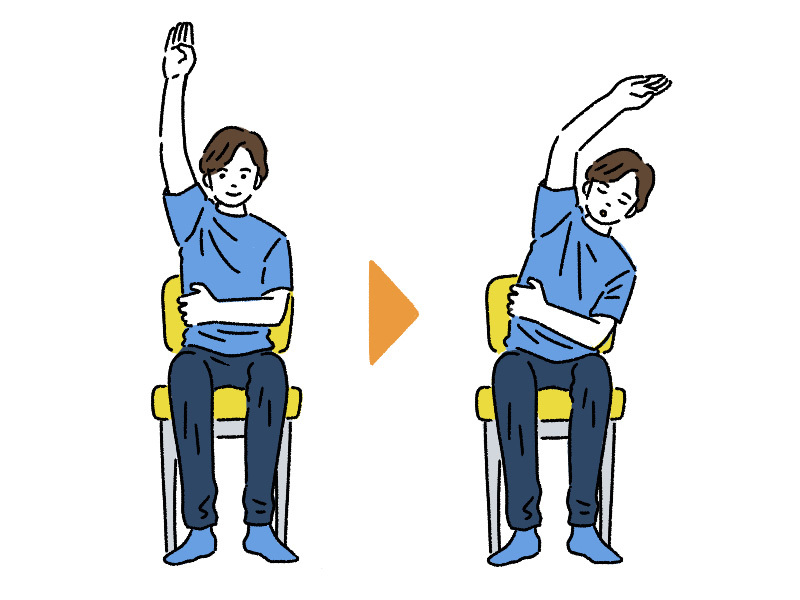

体力に大きな影響を与える呼吸機能を改善しましょう。それには胸郭(胸部の外郭をつくるかご状の骨格)を動かし、呼吸をつかさどる横隔膜を鍛える運動がおすすめです。

横隔膜は、息を吸ったときに収縮し、吐いたときにリラックスします。横隔膜をしっかり使って呼吸するためには、胸郭の可動域を向上させることが大切です。

呼吸機能を改善する(胸郭の可動域を向上させる)エクササイズ

1:椅子に座った状態で、右手を上げ、反対の手(左手)を肋骨の下側に置きます。 2:体を横(左側)に倒し、鼻から5秒かけて息を吸い、左手を置いた部分に空気がたまっていくのを意識(肋骨を横に押し広げるイメージ)します。そして、5秒かけて口から息を吐き出します。これを3回繰り返し、ゆっくりとスタートポジションに戻ります。 3:左右3セットずつ行います。 |

このエクササイズを毎日行うと呼吸機能が向上し、体力維持につながります。体に十分な酸素を取り入れられるようになると、脳に酸素が行き届き気力も充実してくるでしょう。姿勢や睡眠の質の改善も期待できます。

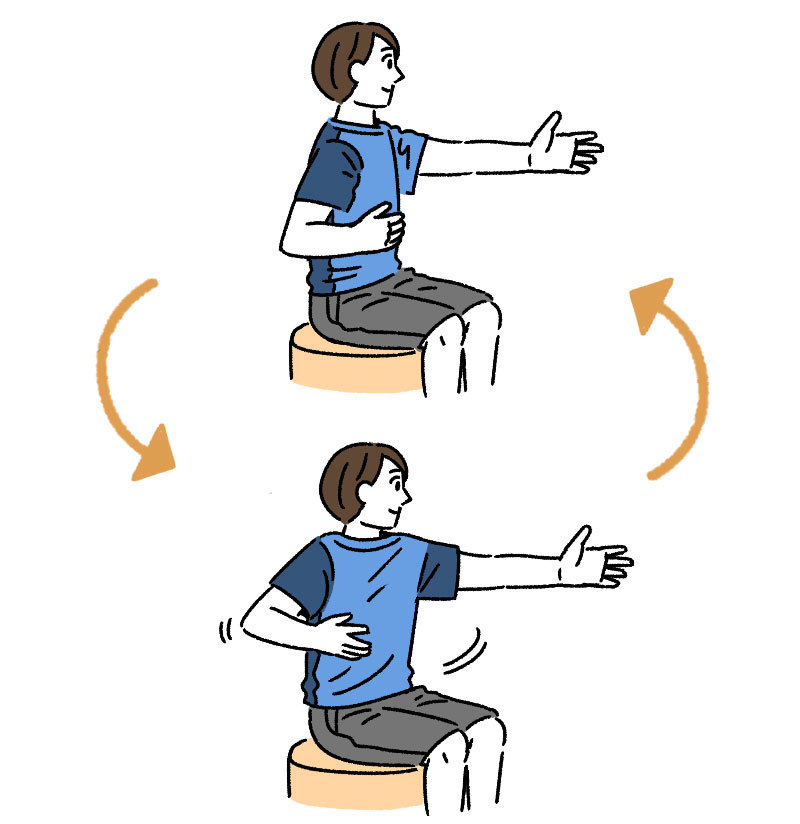

日常生活で使いにくい部位を活性化。

現代人は、デスクワークやスマホの操作で、体の前面ばかりを使い背面や下半身を使わなくなりがちです。そのあまり使わない部位を活性化させるエクササイズも、日常生活に取り入れてみましょう。

体の背中側を活性化させるエクササイズ

1:椅子に座った状態で、左手を前に伸ばし、右手は肋骨の前面におきます。 2:正面を向いたまま、口から息を吐きながら右手で肋骨を後ろに引き、左手を前に伸ばして、体をねじります。みぞおちあたりから体をねじるように意識してください。鼻から息を吸いながら、ゆっくりスタートポジションに戻ります。 3:左右5セットずつ行います。 |

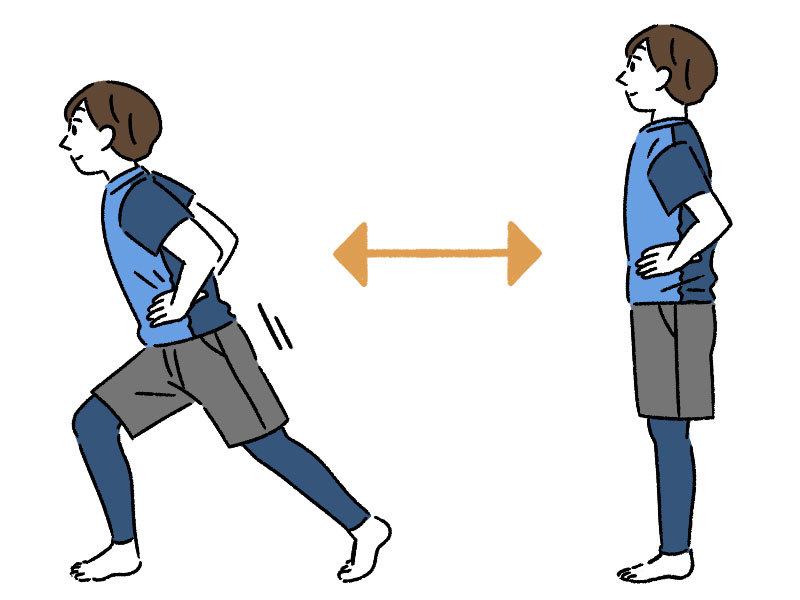

続いて、下半身を活性化させるエクササイズです。こちらは立って行います。

下半身を活性化させるエクササイズ

1:手は腰にあて、体幹を少し前傾させながら左足を後ろに大きく引き、左足のつま先がちょっとつく程度まで右足に体重をのせます。 2:そのまま、右足の力を使って左足を元に戻します。 3:呼吸をとめないように左右10セットずつ行います。後ろ側の足の力を使うのではなく、前側の足の力を使って行ってください。 |

「老いは足から」といわれているように、下半身を使わないと筋肉が落ちて歩くのが辛くなります。また、下半身の筋肉をつけることは、冷え性対策にもつながります。

どちらのエクササイズも、スキマ時間に簡単に行うことができます。数回だけでも体がポカポカと活性化します。「体の背中側を活性化させるエクササイズ」で体をねじるように、日常生活であまり行わない動きをすることが効果的です。不活性な部位を使い、体力維持を心がけましょう。

体力をつけるための生活習慣。

最後に、食事など生活習慣から体力をつけるためのポイントをご紹介します。

理想的な食事のポイント。

食事で最も大切なのが栄養バランスです。糖質・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラルの5大栄養素を日々まんべんなく摂取することは食事の大原則です。

その5大栄養素の中でも、筋肉と直接的な関係をもつのがタンパク質です。体内で働く酵素やホルモンの重要な材料ですので、体力をつけるためには積極的に食事で摂取したい栄養素です。

タンパク質を摂るのにおすすめの食材は、数ある動物性タンパク質の中でも、高タンパクで低脂肪な鶏肉。特に、脂質が少ないささみ肉と鶏むね肉は筋肉をつけるためには欠かせない食材だと言っても過言ではありません。

手に入れやすい高タンパク質食品。

1日3食、十分な量のタンパク質を摂取することは、忙しい現代人にとっては意外と難しいものです。美味しく、なおかつ飽きずにタンパク質を摂りたいと思うなら、コンビニでも買える高タンパク質食品を覚えておくことをおすすめします。

鶏むね肉を使ったサラダチキンやゆで卵、ヨーグルトなどは、安くて手軽に食べられる高タンパク質食品としておすすめです。その日の気分に合ったものを選んで食べてみてください。

【まとめ】若いうちから体力維持を意識し、何歳になっても元気に動ける体をつくる。

若いと「まだまだ大丈夫」と思いがちですが、何もしなければ落ちていくのが体力です。20代~30代は仕事が忙しくなってきて、運動不足がはじまる世代。今から体力維持を意識することが、健康に過ごせる時間を長くすることにつながるでしょう。

仕事やプライベートを充実させ、自分が思い描いた人生にするために体力は必要不可欠です。できることからはじめて、年齢を重ねても元気に動ける体をつくりましょう。

写真/PIXTA イラスト/オオカミタホ

【監修者】伊藤 彰浩

株式会社MEDI-TRAIN代表取締役。一般社団法人日本ウォーキングスペシャリスト協会理事。理学療法士・日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー・健康経営エキスパートアドバイザー。スポーツ整形外科でトップアスリートや子どもから高齢者まで幅広い層に向けたリハビリテーションを経験。現在は、首都圏を中心にアスリートや産前産後の女性のリハビリテーション&コンディショニング、企業の健康経営サポートや医療・介護福祉施設でのリハビリコンサルティングに取り組む。

※ この記事は、ミラシル編集部が取材をもとに、制作したものです。

※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。

※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。