【蒼井ブルー・連載短編小説】莉子と誠〜第一話〜

| 文筆家・蒼井ブルーさんによる「親子」をテーマにした三話完結型の短編小説。想いがすれ違う娘・莉子と、父・誠のお互いの心情をエモーショナルに描きます。第一話では、就職が決まらずに焦る莉子に、ある転機が訪れますが……。 |

大学四年の冬にもなってまだ就活を続けているのは、きっとわたしくらいのものだろう。宮下莉子は孤独と焦燥感を抱えていた。

周囲はみな夏のあいだには内定をもらい学生最後の時間を謳歌していた。知りあいと顔を合わせるたび「頑張ってね」と言われた。次に言われたら「もう頑張ってる」と言い返そうか。莉子は毎度そんなふうに思う。思うだけで実際には言い返さない。ひとたびそうすれば堰(せき)を切ったようにどす黒い感情をぶちまけてしまいそうだったから。

しかしこの現状はだれのせいでもなく莉子本人の意思から来たものだった。

翻訳家になりたい。そう考えるきっかけとなったできごとを莉子はいまでもよく覚えている。

小学六年のとき、同じクラスの男子へひそかに思いを寄せていた。彼の家はお金持ちだという噂があったが、たしかにいつもおしゃれで高そうな服を着せられていて目を引いた。しかし気取らず冗談が好きで男女問わず人気があった。

休み時間になると多くの男子たちは校庭へ飛び出しサッカーをするのだが、彼はそれにはつきあわず席で本を読んでいた。

「いつも難しそうな本読んでるよね」

「これ? 別に難しくないよ」

「え、でも字ばっかじゃん」

「ははは、そうだね。小説だからね」

莉子は彼のことが妙に大人っぽく思えてどきどきした。わたしより身長が低いくせに。

「もうすぐ読み終わるから、そしたら貸してあげる」

好きな人に好かれたい一心で読みはじめた字ばかりの本は、意外にも面白かった。読書になじみのない自分でもすらすらと読め、夜ベッドに入ってからもこっそり開いたりするくらいに先が気になった。

それが世界中で大ベストセラーとなっていたファンタジー小説の翻訳版だと知ったのは、彼の家(とても大きかった)まで返しに行った日のことだった。面白かったと伝えると彼はうれしそうに笑った。

「気に入ってくれてよかった。ちょっと待ってて、続きも貸してあげる。この話、まだまだ続くんだよ。やばくない?」

読み終わったらまた続きを貸してあげるからね、と彼は言ったが、夏休みのあいだに親の仕事の都合で引っ越していったきり二度と会えなかった。

ファンタジー小説の続きは少しずつ集めて全部読んだ。彼の顔や声は年々ぼやけていったが、読書の面白さは莉子のなかにたしかに残った。翻訳版ではなく英文の原作のまま読んでみたくなり勉強にも勤しんだ。大学に入るころには翻訳家になりたいと考えるようになっていた。

「おい、まだ就職決まらないのか。なにやってんだ、まったく」

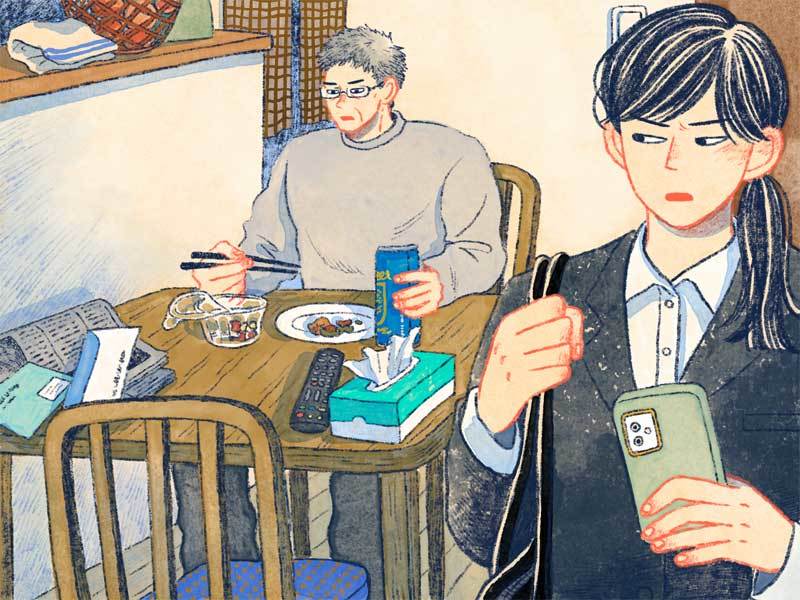

リビングで晩酌をしていた宮下誠がリクルートスーツ姿で帰宅した莉子に言った。

「は? ほんとうざい。あんたに関係ないでしょ」

莉子は誠に一瞥(いちべつ)もくれずそう言い返して二階へと上がっていった。部屋に入るなり倒れ込むようにしてベッドにうつ伏せになる。思わず深いため息が出た。もう妥協して別の仕事を探そうか。

宮下家は建設関係の小さな会社を営む父・誠と、大学四年の娘・莉子のふたり暮らしだった。誠の妻であり莉子の母でもある恵子は、莉子が二歳のときに病死している。以来、誠は祖父母の手を借りながらも莉子を育ててきた。そんな誠に莉子もよく懐いていたし、近所でも評判の仲のよい親子だった。

しかし莉子は中学に入ったころから徐々に誠と距離を取るようになっていった。思春期といえばそうだったが、莉子は以前から、ときどき誠がする決めつけるような物言いを嫌悪していて、それが拍車をかけた。

莉子が高校に入ってからもふたりの関係は修復するどころかむしろ悪化していった。ほとんど口を利かず、どうしても必要なことがあると莉子はメッセージで送信した。誠が同じ空間にいるだけで莉子は無性にいら立った。「父とふたり暮らし」というより「家に帰るときらいなおじさんがいる」という感覚だった。

莉子が家を出て祖父母のもとから通学したいと言い出したとき、「だれが食わしてやってると思ってるんだ」と誠は激昂した。莉子はその日のうちに家を出て祖父母宅に身を寄せたが、三日目の夜に誠が迎えに来た。まだまだ自宅へは戻りたくない莉子だったが、「お父さんに謝ってもう帰りなさい」と祖父母が言うので渋々戻ることにした。

帰りの車中、運転しながら誠が「ばかやろうが、手間かけさせやがって」と言った。この人はなぜいつもこうなのだろう。わたしがなにを考えているか、感じているかはどうでもよくて、とにかく自分のことしか頭にないのだ。莉子は涙が出そうになるのをぐっとこらえ、車窓から流れる街灯の明かりを眺め続けた。早く大人になりたかった。自立してだれにもじゃまされず生きていきたかった。

亜衣から莉子のもとへ連絡があったのはクリスマスも過ぎた年末のことだった。大学の三学年上でよくお世話になった先輩。卒業とともに海外へ渡りバリバリ働く亜衣のことを莉子は尊敬していたし、帰国のたびに連絡をくれ、なにかとよくしてくれる彼女のことが好きだった。

「莉子、元気だった? 今日もかわいいね。会えてうれしいよ」

亜衣のハグは深くて長い。こうされるだけで莉子はいつも涙が出そうになる。

亜衣と知りあったのは大学の英会話サークルでだった。亜衣は幼少期からインターナショナルスクールに通っていて、留学の経験もあり、すでにネイティブ並みの語学力を持っていてかっこよかった。

あるときの飲み会で莉子は亜衣に、翻訳家になりたいことや、そのきっかけは好きな人に借りて読んだファンタジー小説だったことなどを話した。

「なにそのきっかけ、漫画みたいじゃん。じゃあさ、ほんとに翻訳家になって彼に報告しに行かないとだね」

「でも、いまどうしてるかとか、どこに住んでるかとかわかんなくて」

「ふーん。でもまあ、そのうちばったり会えるんじゃない? 漫画ならそうなるけどね。どっちにしても、夢のきっかけがロマンチックでいいよね。ほんとにかないそうな気がするじゃん」

亜衣の話はいつもポジティブで人の心を励ますようなところがあった。けれど押しつけたりはしない。さらっと、なんとなく、適度に、背中を押す。ちょん、くらいの感じで。本人が自覚してやっているかはわからないが、彼女に話せば後ろ向きな気持ちもふっと軽くなるので、莉子はなにかあるたび亜衣に甘えていた。

海外の映像制作会社に就職が決まっていた亜衣は、卒業式の翌日に日本を発つことになっていた。当日は家族や友人や英会話サークルの面々が空港まで見送りに行った。もちろん莉子も行ったが、亜衣が旅立つことが寂しくて子どものように泣いた。亜衣を囲んで撮った写真でもひとりだけ憮然とした表情で写った。

「もう、二度と会えないみたいな顔しないの」

亜衣にハグされて莉子はさらに涙が溢れた。

「だって……寂しいじゃないですか」

「夢、かなえるんでしょ? そしたらいつか一緒に仕事できるかもね。それって、楽しそうじゃない?」

あれからもうすぐ三年になる。亜衣は就職先がいきなり海外という難しい環境にもかかわらず、語学力はもちろん、そのポジティブな性格ですっかりなじんでうまくやっている。

莉子はあらためて亜衣を尊敬するとともに、自分と比べて落ち込んだ。莉子には社会に出て亜衣のようにうまくやれる自信がなかったし、そもそもこれだけ粘ってまだ内定がもらえない現状が情けなかった。

「そっか、まだ就活中なんだね。じゃあ、うちの会社の面接受けてみる? 翻訳の仕事もあるよ」

「え、ほんとですか?」

「うん。海外勤務にはなっちゃうけど、本気ならわたしからも推してあげるよ」

三週間後。明け方、目を覚ましてトイレに行こうとする誠と、たったいま帰宅した莉子がリビングで鉢合わせした。

「おい、おまえ、また朝帰りか? 最近ずっとそんなだろ。遊んでばっかで大丈夫か? もう就職はあきらめたのか?」

「うるさい。おじさん、じゃま。どいて」

それから数日後の日中、誠のスマホに見知らぬ番号から着信があった。

「宮下莉子さんのご家族のお電話でよろしいでしょうか? 莉子さんがけがを負って搬送されました。至急病院までお越しいただけますか?」

イラスト/Mako Kawai

蒼井 ブルー

文筆家・写真家。写真家として活動していた2009年、Twitter(現X)にて日々のできごとや気づきを投稿しはじめ、鋭く、あたたかく、ユーモラスに綴られる文章が話題になる。2015年には初著書となるエッセイ『僕の隣で勝手に幸せになってください』(KADOKAWA)を刊行。現在は書籍・雑誌コラム・広告コピーを手がけるなど、文筆家としても幅広く活躍している。

※ この記事は、ミラシル編集部が制作したものです。