休職期間はどう決まる?延長できる?給与やキャリアへの影響まで解説。

「何だか働くのが辛い」「体調が悪い日が続いている」などの理由で、休職を検討している方もいるかもしれません。ただ、いざ休職を検討すると、休職の期間はどれくらいなのか、期間が足りなかった場合は延長できるのか、休職中のお金はどうなるのかなど、さまざまな疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。

今回は、社会保険労務士の今井慎さんに、休職に関する基本情報から、休職期間の目安や延長の可能性、キャリアへの影響や、休職中の給与や税金に至るまで、わかりやすく解説していただきました。

目次

- 休職とは?欠勤・休業との違いについて。

- 休職が認められる主な理由。

- 休職期間の目安はどのくらい?延長はできるの?

- 休職がキャリアに与える影響は?

- 休職中の給与や税金はどうなる?

- 休職に必要な準備・やるべきことをチェック!

- 休職期間は、体調を考慮し周囲と相談して考えよう。

休職とは?欠勤・休業との違いについて。

休職とは「会社との雇用関係を維持したまま、病気やケガなどの個人的な事情によって一定期間休む状態」、そして「その休職について会社と合意している状態」を指します。休職するためには、事前に会社に対して休職の理由を説明する面談や申請を行い、その内容を会社に確認・承認してもらう必要があります。

休職と似ている言葉に「欠勤」があります。欠勤は、体調不良や家庭の事情、事故など「本人の都合で会社を休んでいる状態」を指します。

休職も欠勤も、本人の都合で休むという点で共通していますが、会社がその休みを正式に認めているかに違いがあります。休職の場合、会社は従業員の事情を認め、労働を免除していますが、欠勤の場合、従業員は本来働くべき日に急に休んでいることになるため、休んだ日の分の賃金控除が行われることから、正式な休暇として会社は認めていないこともあります。

そして、休職とよく似ている言葉のもう1つに「休業」があります。休業とは「従業員の責任によってではなく、会社の都合や制度によって休む状態」を指します。会社自体が営業を停止する場合や、個人事業主が仕事を休む場合に使われることが多く、個人の働き手に対して使われることは少ないです。

休職が認められる主な理由。

先にも少しふれましたが、休職するには前提として会社への申し出が必要です。それに対して、会社側が承認し、休職期間を決定します。

休職が認められる主な理由としては、個人的な病気やケガ、持病の悪化、メンタル不調などで働けない場合が挙げられます。そして、パワハラやセクハラ、家族や親族の介護や病気などによる事情も休職の理由となります。

また、あまり多くはないケースですが、ボランティアや留学、資格取得のための休みなどについても、会社が認めた場合は休職できます。

休職期間の目安はどのくらい?延長はできるの?

休職を検討するとき、どのくらいの期間休めるのかは誰もが気になるところだと思います。期間の目安や、延長が認められる条件、また契約社員や派遣社員の場合について見ていきましょう。

休職期間の目安は約半年まで。

休職できる期間は、各会社の就業規則によって定められています。一般的には1か月~6か月と定められていることが多いですが、大企業では1年間や3年間など、より長い期間で定められていることもあります。

また、在籍期間に応じて休職可能期間が変動する会社もあります。たとえば、勤続1年未満の場合は1か月の休職が可能、勤続1年以上の場合は3か月の休職が可能といった具合です。

ボランティアや留学など特別な理由での休職は、会社の就業規則に記載のないことが多いので、会社と相談して決める必要があります。

休職期間の延長が認められる条件・申請方法とは?

休職期間の延長については、多くの会社の就業規則で「社員からの申し出に基づいて検討される」と定められているため、延長が可能な場合があります。

延長を希望する場合は、医師の診断書など、まだ復職が難しいことを証明できるものを用意しましょう。診断書の場合は、「現時点で職場復帰は難しく、2週間~4週間の追加の治療が必要」など、具体的にどのくらい期間を延長する必要があるのかを明記してもらうとスムーズです。

契約社員や派遣社員の場合の条件・期間・申請方法は異なる?

契約社員が休職を希望する場合、条件や期間、申請方法は基本的に正社員と同じとされていることが多いです。ただし、会社によっては休職の申し出方法が正社員とは異なる場合や、契約社員に対してそもそも休職制度がない場合もあります。

派遣社員の場合は、休職の申し出は派遣元の会社に対して行う必要があるので、派遣元の会社に確認する必要があります。

また、これは契約社員と派遣社員に共通して言えることですが、契約期間内でしか休職が認められないことがあります。契約の更新が予定されていない場合、休職期間中に契約終了となってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

休職がキャリアに与える影響は?

休職は会社の制度に基づき、会社の同意を得た上で行われるため、制度上はキャリアに影響を及ぼすことはないとされています。また、休職中も雇用保険や社会保険は継続されるため、仮に転職をしたとしても、転職先に休職したことが知られることはほとんどありません。

とはいえ、休職がキャリアに影響を及ぼさないとは限りません。たとえば、休職中に自分がいたポジションにほかの人が入るなど、同じ仕事に復帰できなかったり、希望していない仕事に配置転換されたりする可能性があります。また、休職している期間、評価がなされず、その影響で給与やボーナスがマイナスになることも考えられます。

休職によるキャリアへの影響については、社内で休職をしたことがある人に、実際の様子を聞くことも参考になります。どんな理由での休職が認められたのか、期間はどのくらいだったのか、延長できたのかなどに加えて、休職したことによる影響を聞いてみるとよいでしょう。

休職中の給与や税金はどうなる?

休職中は、一般的には給与は支給されません。ですが、病気やケガが原因で休職する場合、会社が加入する健康保険から「傷病手当金」が毎月支給される場合があります。金額は通常の給与の3分の2ほどで、支給開始日から通算して1年6か月まで支給されます。

休職中にボーナスが支給されるかどうかは、会社の就業規則によって異なります。通常は業績や成果に応じて支給されるため、休職する前に出した成果にはボーナスが支払われることが多いでしょう。逆にボーナス評価期間中に休職していた場合は、支払われない可能性があります。

また、健康保険料や厚生年金保険料、住民税は給与がなくても毎月支払う必要があるため、毎月会社の口座に振り込む方法や職場復帰後にまとめて会社に支払う方法があります。住民税については休職が長引く場合は本人が直接支払う方法に切り替えることがあります。支払い方法は、会社の就業規則や状況に応じて決まります。

所得税は、支給される給与に対して納付するものなので、休職中で給与が支給されない場合は払う必要がありません。

なお、留学やボランティアによる休職の場合は、籍だけ会社に置いておき、給与が発生しないことがほとんどです。

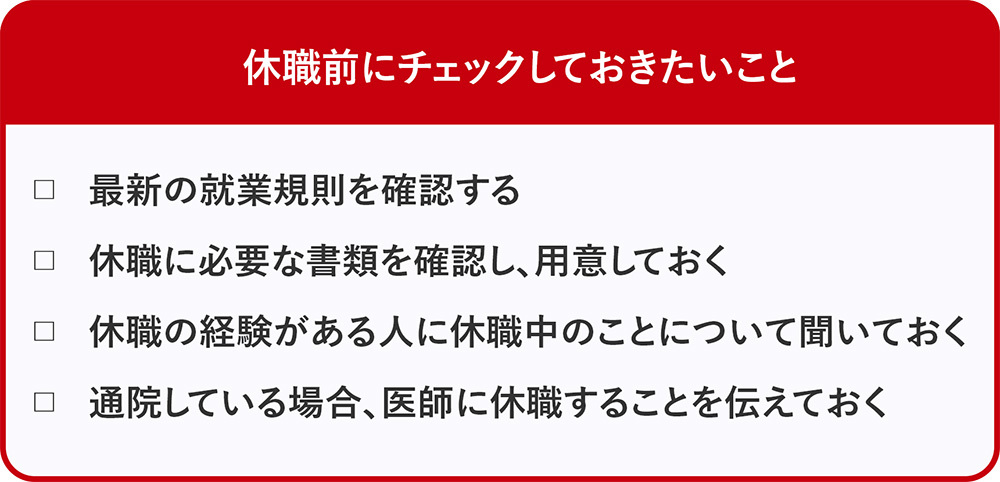

休職に必要な準備・やるべきことをチェック!

スムーズに休職生活を送るためには、手順をしっかりと踏み、休職中の不安を軽減することが重要です。以下の項目をチェックしておきましょう。

就業規則は自分が入社したときの内容から、改定されている場合があるので、最新のものを確認することが大切です。就業規則は従業員がいつでも確認できるような場所へ提示することが法律で定められており、社内のポータルサイトや総務・人事のキャビネットなどに保管されていることが多いです。

また、会社に休職制度がない場合や定められている休職期間が短い場合でも、状況によって話し合い次第で休職が認められたり、期間が延長されたりすることがあります。必要に応じて医師からの診断書など自分の状況に関する書類を用意した上で、会社側としっかりとコミュニケーションをとり、柔軟な対応をお願いするとよいでしょう。

休職期間は、体調を考慮し周囲と相談して考えよう。

休職期間を考える際には、自身の体調や周囲の意見をしっかりと考慮することが重要です。特に、病気やケガで休職する場合、休職期間を把握することは、医師が回復のペースを測る指標となると同時に、自分自身の体調管理のしやすさにもつながります。

ただし、心身が疲れていると、休職の手続きや会社への相談、休職後のことまで考えることは難しいかもしれません。まずは自分の体調を最優先に、無理をせず、必要であれば周囲のサポートを受けながら、自分にとって最適な回復方法を見つけていきましょう。

写真/PIXTA 税理士監修/渋田 貴正

【監修者】今井 慎

汐留社会保険労務士法人所長、社会保険労務士。社会保険労務士事務所にて3年にわたり、サービス業・小売業・製造業・建設業など約40社の人事労務の顧問指導に従事。また、法人・個人のクライアントに対する年金相談・助成金・賃金設計業務・労働リスクマネージメントなどの案件に数多く従事。

※ この記事は、ミラシル編集部が取材をもとに、制作したものです。

※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。

※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。

※ 税務の取り扱いについては、2025年2月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。